今住宅に求められている

役割とは

新しい生活様式~NEW NORMAL~と呼ばれる時代にあたって、住まいの役割にも変化が生じています。

とりわけ働き方の変容によって生じた在宅時間の長時間化は、私たちが改めて「住まい」について考え直すきっかけとなりました。

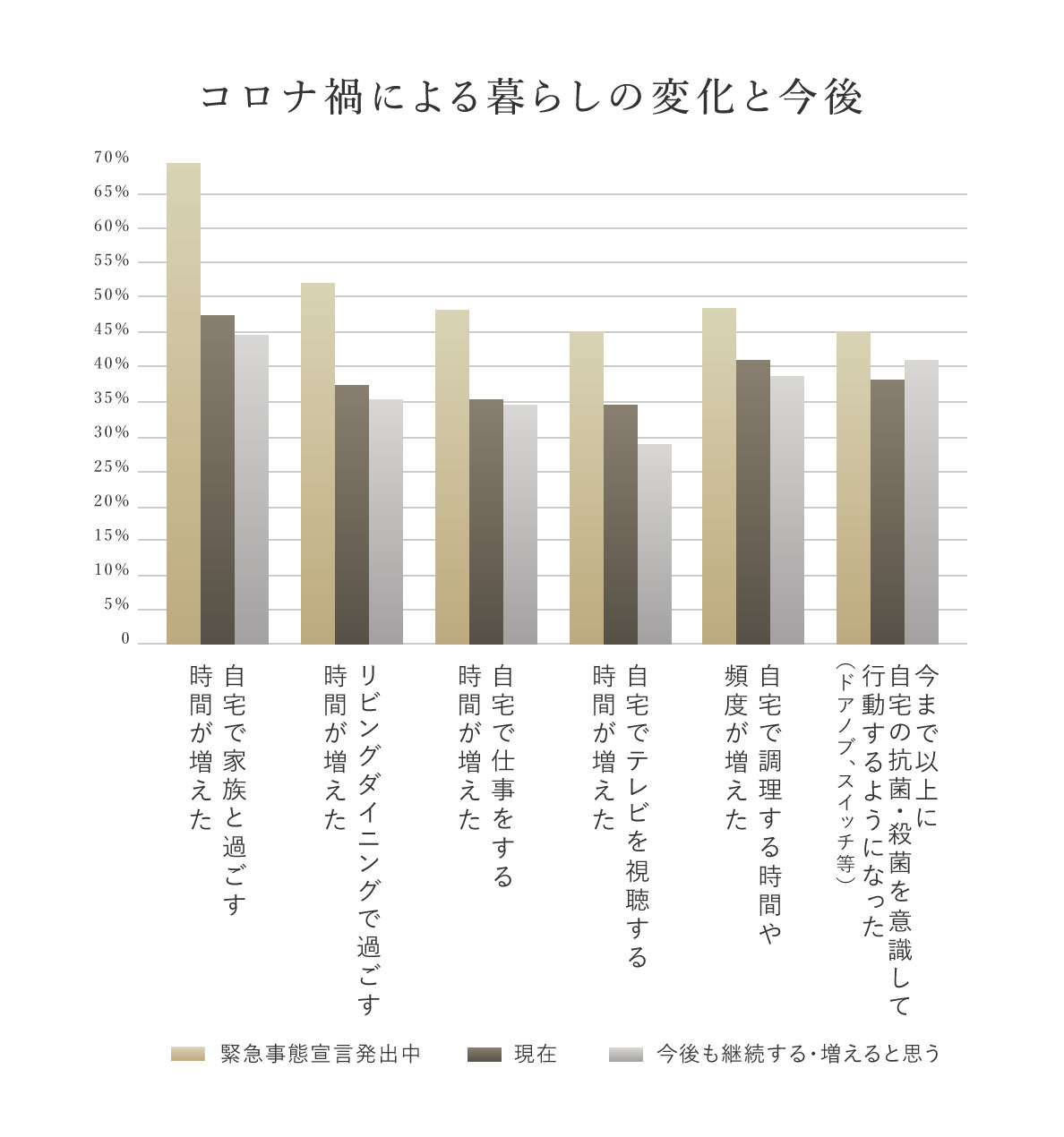

当社商品企画プロジェクトにおいて行った〈ジオ〉のアンケート調査においても、コロナ禍において様々な暮らし・意識・行動の変化が生じていることがわかりました。

ニューノーマルはもちろん、SDGs、脱炭素社会への取組みなど、時代に応じて変わる住宅に求められる役割を見据えて、〈ジオ〉の商品企画は進化し続けています。

※調査期間:2020年6月12日~2020年6月22日

〈ジオ〉の品と質には、

暮らしの声が活きている。

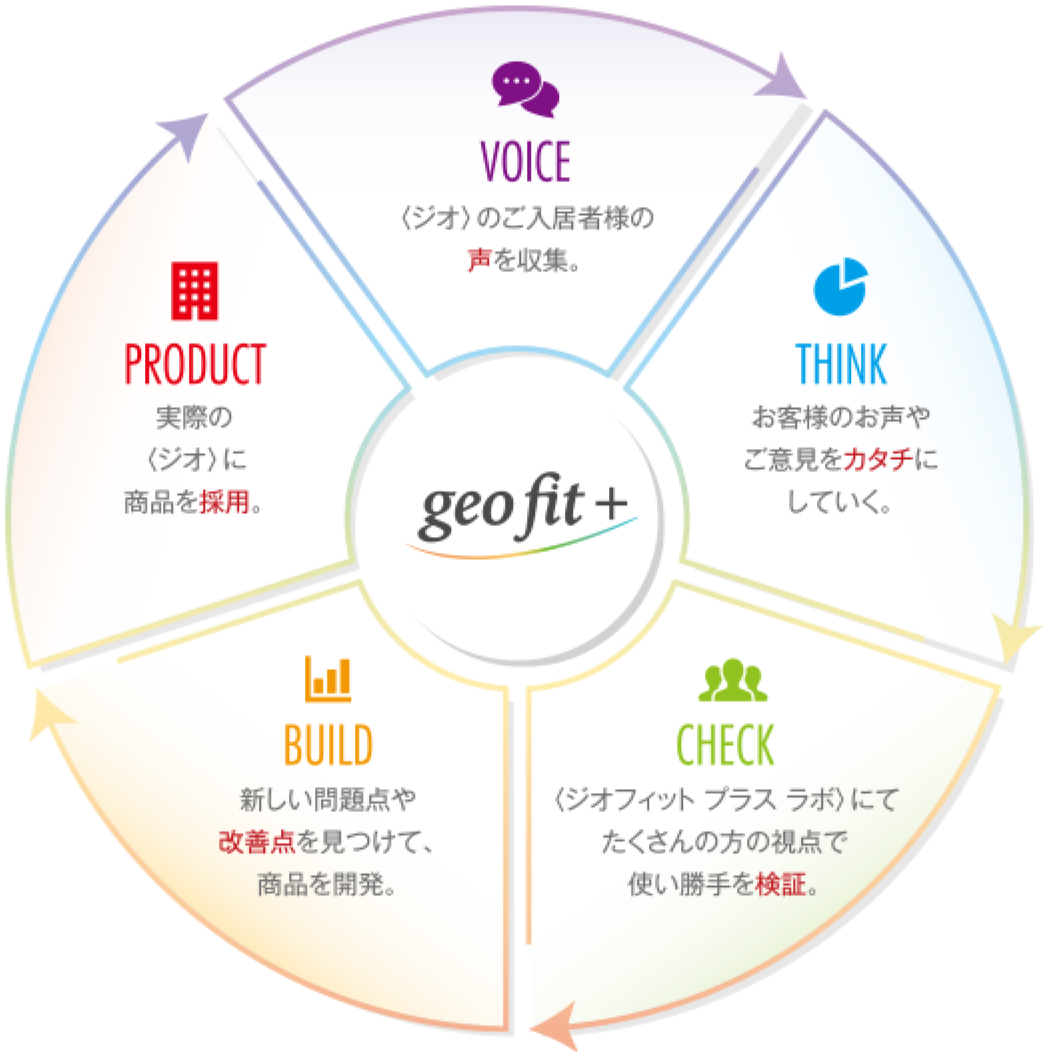

持続可能な未来の暮らしをつくる〈ジオフィット プラス〉

〈ジオフィット プラス〉とは、多くのお客さまの声に寄り添いながら、

時代や社会を映す新たな工夫をプラスして、検証し、カタチにしていく、 住まいを進化させていくサイクル型プロジェクト。

だからこそこれからの〈ジオ〉には、 コロナ禍によって変化した暮らしと、その中で集められた「声」も反映されていきます。

それは、大切な人との暮らしをまもり、いつもの時間を素敵にし、持続可能な未来へつないでいくこと。

かけがえのない暮らしが、さりげない日常が心地よさと共にアップデートしていく住まいへ。

そんな「いつも」を創り、次代へ「つなぎ」、暮らしを「まもる」さまざまな工夫が、〈ジオフィット プラス〉から生まれていきます。

多くのお客さまの声を集め、検証し、

より快適な住まいを生み出す

サイクル型プロジェクト

いつもを素敵に、

未来へつなぐ、想いを守る

また一歩先へ。〈ジオ〉の住まいづくり。

生涯快適に住まえること。

それは変化にも対応すること。

〈ジオ〉品質、それは永住を見据えた品質へのこだわりです。

長くなった在宅時間を快適に過ごすための住まい。

それは目に見えないところにまでこだわった品質でこそ叶えられます。

きめ細かなところまで安心が息づく使い心地のよい住まい。

今までよりも気になるようになった快適な住環境を叶える、換気・断熱・遮音性能。

今、心地よいこと。そして、ずっと心地よいこと。

私たちは、日々の暮らしから時代の変化、そこで生まれたお客様の声に真摯に向き合い、

〈ジオ〉品質を絶えず更新することで、快適な住まいを求め続けています。

“安心” “快適” “持続” の

3つの永住思想に基づき、

目に見えないところにまで

こだわった住まいづくりを

目指しています。

暮らしの声を活かした〈ジオ〉

詳しくはブランドサイトより

ご覧ください。

歴史ある大地で培った個性。

自分らしさの覚醒。

磨き抜かれた「品と質」。

美意識と誇りにかけたものづくり。

それは体験という価値の想像。

感性に伝わる感動。

すべてを、〈ジオ〉という世界で体験する。