QUALITY

STRUCTURE

見えない部分に信頼の品質を。資産としての住まいを守る-

ボーリング調査

堅牢な建物がその力を発揮するには、確かな強さを備えた地盤が重要です。そこで、構造設計開始前にボーリング調査を実施しています。ボーリング調査では 地面に数十mm程度の穴を開けて支持地盤に達するまで掘り進み、深さや強度確認・土質サンプルの採取等を行っています。

-

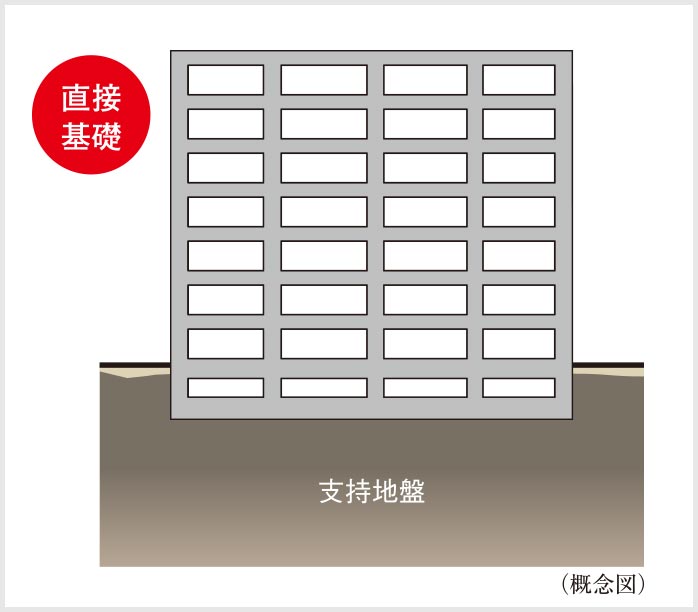

強固な地盤で支える直接基礎ベタ基礎

地盤調査の結果から、支持地盤となる強固な地盤の位置・深さを把握した上で、地盤・建物計画に応じた基礎設計を行っています。計画地の地盤が地中の浅い箇所に安定した支持地盤があることから、基礎を地盤で直接支える「直接基礎(ベタ基礎)」を採用しています。※一部、地盤改良を行っています。

-

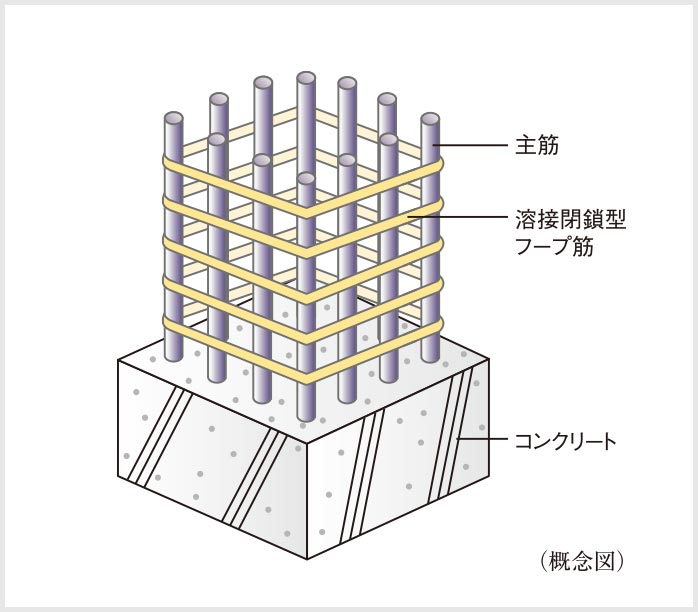

耐震性を高めた構造躯体

主要な柱には継目が溶接された溶接閉鎖型(一部除く)のフープ筋を採用しています。※外構などは除く。

-

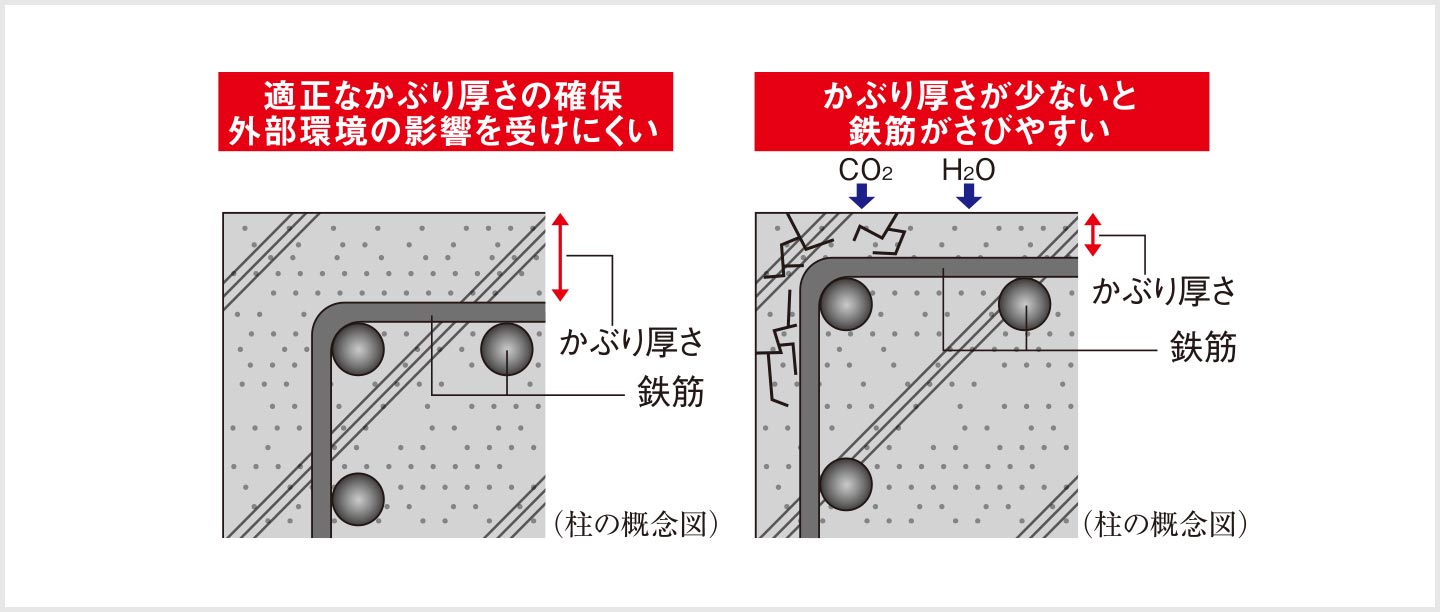

構造躯体の耐久性(劣化対策等級3)

構造躯体のコンクリートの最低設計基準強度は、27N/m㎡以上を確保しています。また、鉄筋コンクリートの中性化による劣化を防ぐために、水セメント比50%以下(一部除く)の良質なコンクリートを使用し、かつ適正なコンクリートのかぶり厚を確保することにより、品確法の劣化対策等級の等級3を取得しています。(設計性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定)※品確法=「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

※外構などは除く。 -

鉄筋のかぶり厚さ

かぶり厚さとは、鉄筋を覆っているコンクリートの厚みのことです。アルカリ性のコンクリートは鉄筋が錆びるのを防いでいますが、経年劣化に伴い外気中の二酸化炭素等の影響で次第にコンクリートが中性化します。鉄筋の表面まで中性化が進行し、ひび割れ等から水分が浸入すると、鉄筋が錆により膨張し表面のコンクリート剥離に至る場合があります。適正なかぶり厚さを確保することで外部環境の影響を受けにくくなります。

-

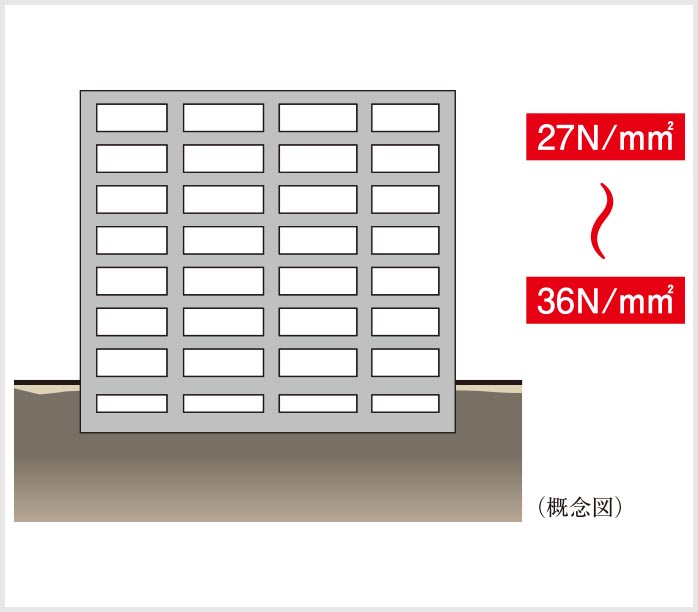

コンクリート強度

住棟の構造躯体の設計基準強度は、建物を安全に支持するため27〜36N/m㎡としています。※外構などは除く。

-

水セメント比

水セメント比(コンクリート中のセメントに対する水の質量比)50%以下のコンクリートを使用することで、コンクリートの中性化の進行を抑制し、鉄筋の腐食等に対する抵抗性を高め、鉄筋コンクリート構造体の長寿命化を図ります。※外構などは除く。

-

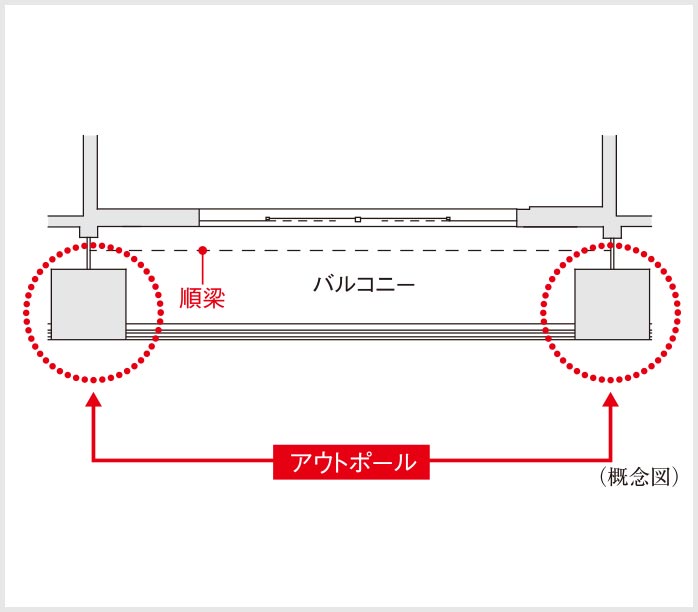

アウトポール設計

柱型を室内からバルコニーの外側に出したアウトポール設計。家具レイアウトの自由度も広がります。※一部除く。

-

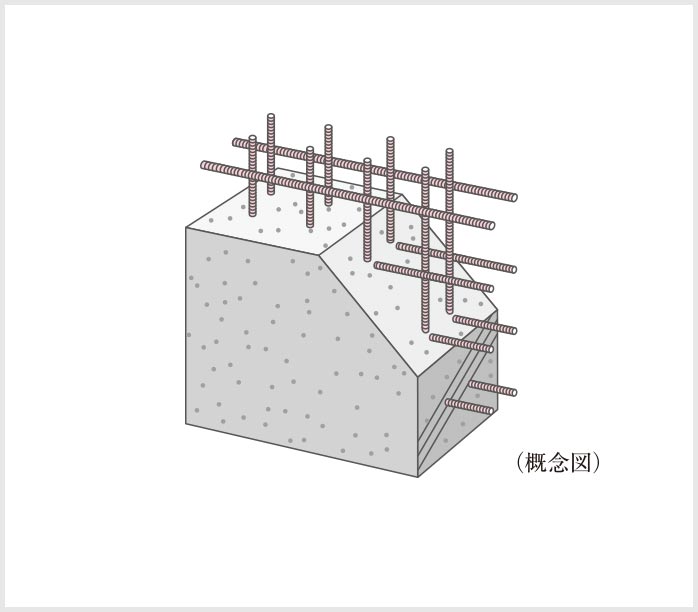

耐力壁ダブル配筋

外壁や戸境壁など建物を支える構造壁(耐力壁)の配筋は、コンクリート内に鉄筋を二重に組み上げたダブル配筋としています。

-

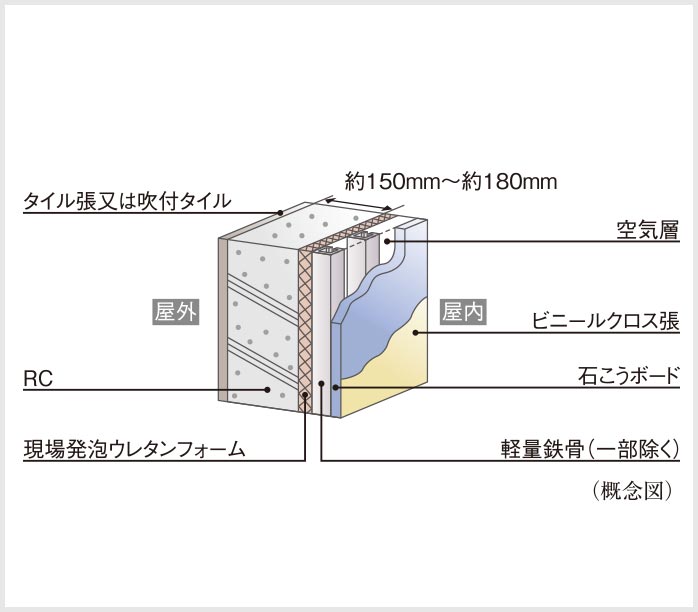

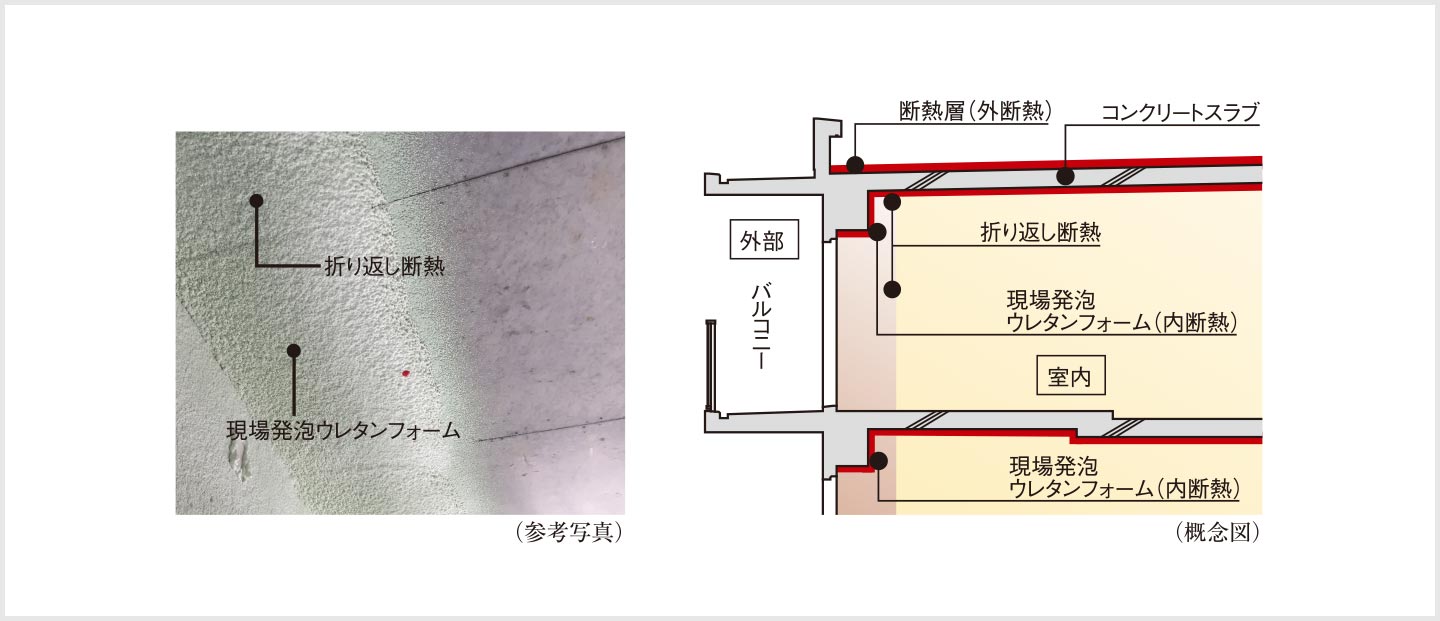

住戸部外壁

外壁のRC厚は、約150mm~約180mmです。外壁の屋内側には現場発泡ウレタンフォームを吹付けた内断熱を施しています。※住戸部外壁厚と仕様については部位により異なりますので、詳しくは設計図書でお確かめください。

-

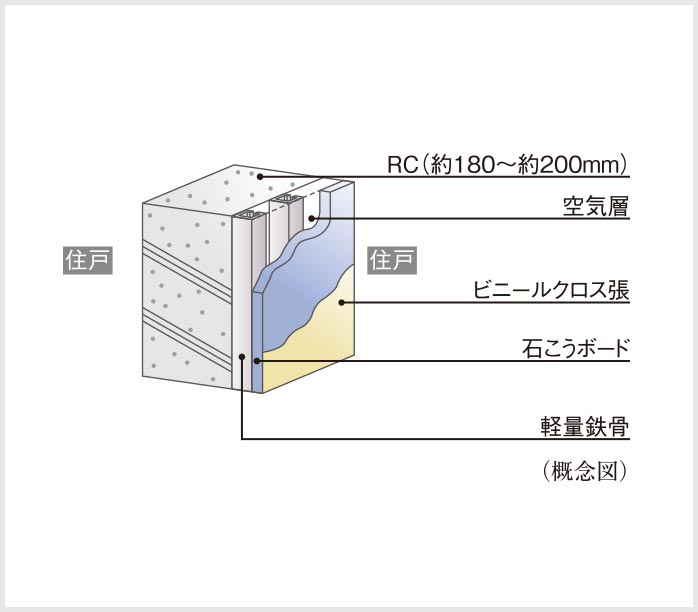

戸境壁

隣り合う住戸を仕切るとともに耐震壁(一部除く)となる戸境壁は、RC厚で約180〜約200mmです。※戸境壁厚については部位により異なりますので、詳しくは設計図書でお確かめください。

-

床(二重床)

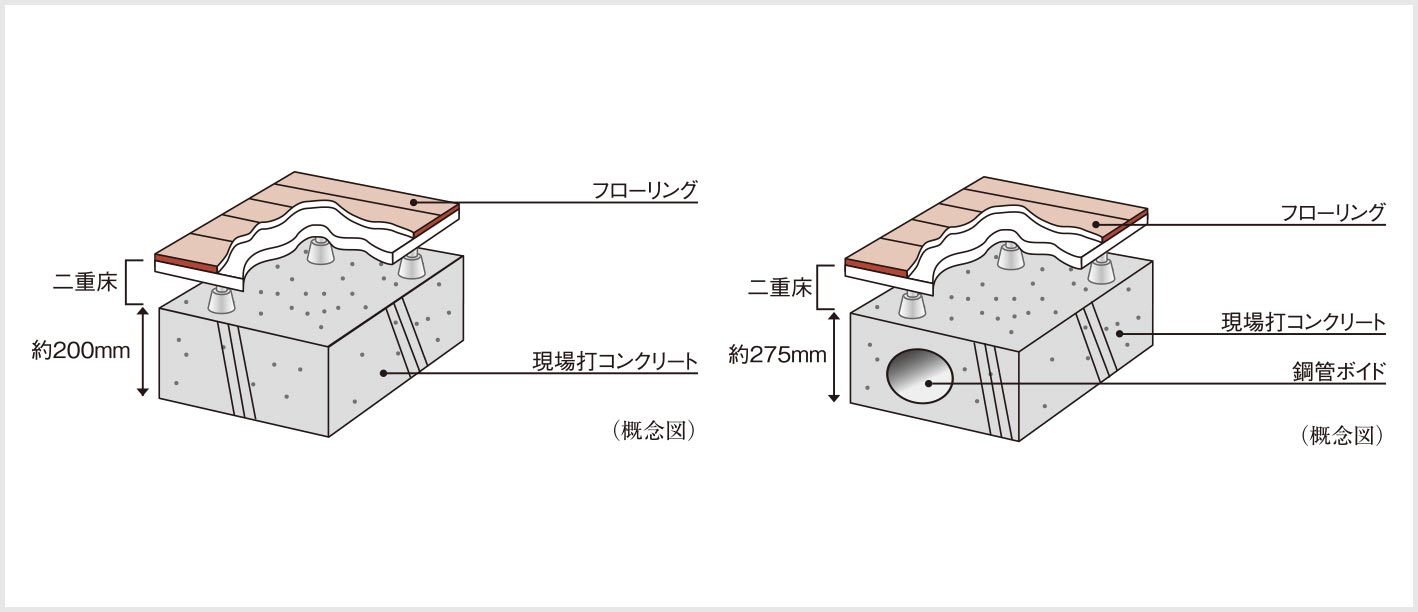

【在来スラブ工法】

床スラブは、厚さ約200mm(一部除く)です。

【鋼管ボイドスラブ工法】

床スラブは、厚さ約275mm(一部除く)です。鋼管ボイドスラブ工法(一部除く)の採用により、梁型の少ない住空間を実現しています。

※スラブ厚と仕様については部位により異なりますので、詳しくは設計図書でお確かめください。

-

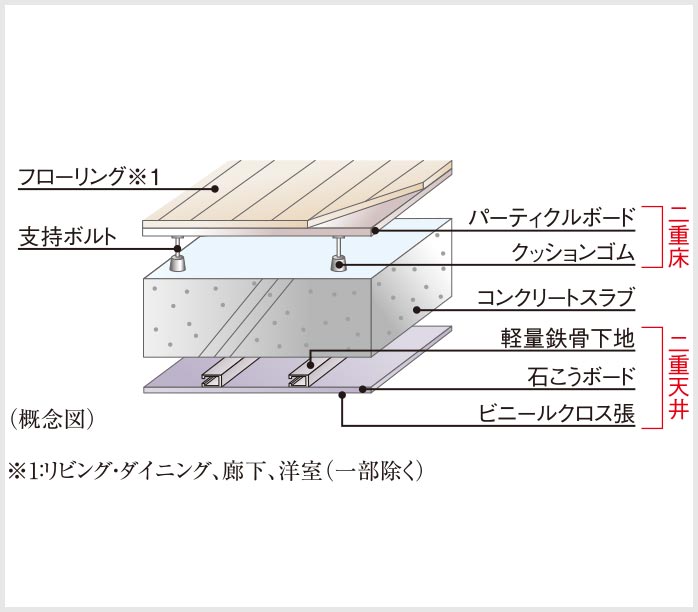

メンテナンス性を向上させる

二重床と二重天井

コンクリートスラブとフローリングの間に防振・防音に配慮した二重床構造を採用。二重床及び二重天井の空間内に設備配管・配線を行うことにより、配管等のメンテナンス性が向上。照明位置や間取り変更に伴う設備機器の移設など、将来のリフォームにも対応しやすいシステムです。※コンクリートスラブ厚と仕様については部位により異なりますので、詳しくは設計図書でお確かめください。

-

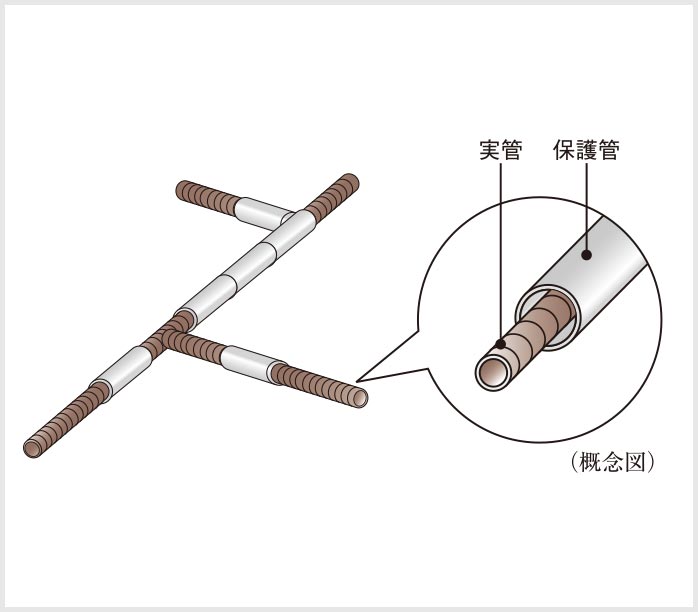

先分岐工法

給水・給湯管を保護するためのサヤとなる管に実管を通した先分岐工法を採用。住戸内配管を構造躯体に打ち込まないことで構造躯体への影響も軽減しています。

-

断熱工法

外部に面する壁・梁・柱の内側には、現場発泡ウレタンフォームによる内断熱工法を採用しています。また、直射日光が当たる屋上スラブには、コンクリートスラブの上に断熱層を設ける外断熱工法(一部除く)を採用し、直射日光などによる室内温度の上昇を緩和します。

※掲載の写真は、当社分譲事例・メーカー参考写真です。