地域の人々をつなぎあわせ、

共に未来を創る東灘だんじりの力

神戸市東灘区で毎年5月に行われる春の風物詩「東灘だんじり」。春季例大祭は、御影、住吉、本山、魚崎、本庄の5つの地区ごとに2日間にわたって行われ、計32台の豪華なだんじりが、祭り囃子とともに勇壮に練り歩きます。今回、地域にだんじりが果たす役割や次の世代に伝承する取り組みなど、「東灘だんじりミュージアム」の館長である竹田統さんに話を伺いました。

- 東灘だんじりミュージアム館長

- 竹田 統さん

- 「東灘だんじり」の歴史について教えてください。

-

東灘だんじりの起源は江戸末期。諸説ありますが疫病が発生しやすい春の時期に行われていることから、京都の祇園祭をルーツとして無病息災・疫病退散を祈念して始まったとされています。今の形ではなく、屋台の上に鳴り物を乗せて、各村落の神社の祭りに曳きだされたといわれています。それまでは庶民の暮らしは厳しかったものの、その頃は少し落ち着き、庶民でも祭りができるぐらいの余裕が出てきたんでしょうね。

だんじりは「曳きだんじり」と「担ぎだんじり」の大きく2種類に分けられますが、東灘のだんじりは「曳きだんじり」に分類されます。「神戸型」と呼ばれ、特徴的なのは車輪(コマ)が外側に付いている点。なぜかというと神戸は坂が多いでしょ。内ゴマだったらすぐにひっくり返ってしまいますから(笑)。

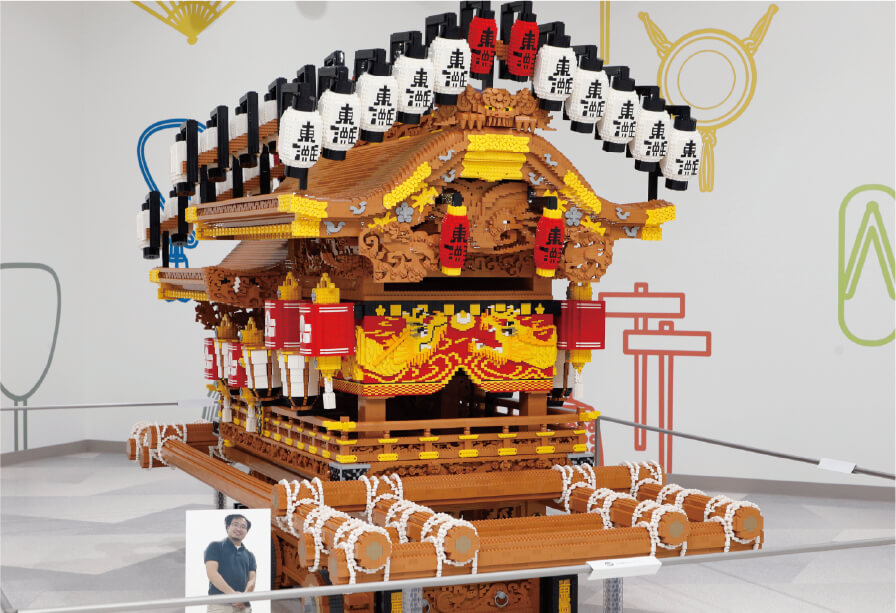

また山形に設置される「山形提灯」や、豪華な刺繍の幕を付けた「飾り幕」、精巧な彫刻が施されているのも特徴です。東灘区は御影、住吉、本山、魚崎、本庄の5つの地区があり、現在32台のだんじりがあります。彫刻や形が違ったり、鳴り物のリズムがちょっとずつ違います。

だんじりは他の地域にもありますが、総称で呼んでいるだけで、北陸の方へ行けば屋台みたいな形で曳いているところもありますし、地域によって見た目も全然異なるのも興味深いですよね。

- 長い歴史のなかで、文化を継承していくのは難しかったのでは?

-

そうですね、昭和13年(1938年)に起きた「阪神大水害」では、住吉川の大反乱で住吉村・本山村・魚崎村は、大きな被害を受けました。その後戦争に突入し、神戸大空襲の影響で各地区のだんじりが焼失しました。昭和25年頃からは、新たに購入したり他地区から借り受けて東灘各地区でだんじり巡行が再開されました。昭和40年代に入ると、担い手不足、交通規制の強化などによりだんじりの巡行は中断しましたが、本住吉神社へは6台を奉納、昭和55年(1980年)に茶屋地区が地車を購入して復活したので35年ぶりに住吉村7地区のだんじりが本住吉神社に勢ぞろい。以来、多くの祭事やイベントなどでパレードが開催されました。

しかしながら平成7年(1995年)に阪神淡路大震災が発生。一時中断しましたが、震災復興と鎮魂を祈願し翌年には再開を果たしました。2020年(令和2年)、2021年(令和3年)は新型コロナウィルス感染拡大防止のため2度の中止を余儀なくされました。しかし、2022年に再開。東灘だんじり32台がすべて揃い各地域を巡行することができました。

- 困難を乗り越え、だんじりが継承されてきたんですね。

この地域で暮らす人にとって「だんじり」が果たす役割とは? -

だんじりを通じて、地域の中で横のつながりができることでしょうか。最近では、地域の活動や自治会のようなものが減っている傾向がありますが、東灘区の各地域には若い人たちを中心にだんじりを通じた会があるので、さまざまな情報も共有することができています。阪神淡路大震災の後、東灘区の復興は他の被災地に比べて非常に早かったんですよね。震災後、約5年で区政50周年のお祝いとして復興記念の「だんじりパレード」を開催したぐらいですから。

それはなぜかというと、避難生活を送ってる時でも「ここにオムツがなくて困っている」と聞くと「それはここにあるよ」というやりとりができたから。その頃はLINEみたいな便利なものはなかったですが、「みんなが知り合い」という関係をだんじりを通じて作っていたからこそ情報が共有できて、早い復興につながったのではないかと思っています。

- 「東灘だんじりミュージアム」の見どころを教えてください。

-

まず「出会う」「体感する」「学ぶ」「楽しむ」の4つのゾーンに分けて紹介しています。 「出会う」ゾーンでは、実際に街を巡るだんじりを実物展示。その緻密な彫刻や装飾の美しさと、迫力ある大きさを間近で堪能することができます。「体感する」ゾーンは、実物のだんじりに乗り込み、全方位をスクリーンに囲まれた映像で、まるでだんじりに乗っているような気分を味わうことができます。

「学ぶ」ゾーンでは、東灘だんじりの5地区の氏神神社や、だんじりの製作工程、祭事に使用する道具など、だんじりにまつわる様々な知識を学ぶことができます。2階に上がる階段には、だんじりの起源から戦争や震災を乗り越えてきた歩みの展示も。2階の「楽しむ」ゾーンでは、「太鼓体験」などデジタルコンテンツを通じて、遊びながらだんじりを体験できます。展望スペースからは上からだんじりを眺めたりと、普段見られない角度のだんじりを見られるのもポイントです。

- 「東灘だんじりミュージアム」を作ったのはどうしてですか?

-

次の世代を担う子どもたちに向けて、東灘の伝統文化であるだんじりを伝えていくためです。そのためにミュージアムを作りだんじりに興味を持ってもらって、それによって地域の発展に寄与していきたいという思いからです。

地域の小学生は、課外活動としてちょこちょこ足を運んできてくれますね。実際の祭りのときは、周りに大人がいっぱいいるため子どもたちは外から見ることが多いので、ここで実物を間近で見れたり触れたりできるのは面白いようです。また太鼓体験もできるのは楽しいようですね。

今の子どもたちはゲームだったり周りに夢中になれるものがたくさんありますが、私自身が小さい頃は楽しいものであふれているわけではなかったものですから、祭りはやっぱり楽しみなものでした。

阪神大震災以降、再開発も進みたくさんのマンションができました。東灘エリアに住む人々の半分は、震災後に移ってきた人が占めているため、だんじりという存在はそのご家庭や人それぞれによって違います。子どもたちも小さいときはだんじりに参加していても、高校や大学に入ると勉強や部活に忙しく離れて行く場合も少なくありません。その一方で、仕事でこの地域を離れても、だんじりの時期になると毎年戻ってきて祭りが終わるまで関わってくれる人もいます。だんじりに関わらなくても、またいずれは戻ってきてほしいという思いもあります。

- 地域の中でお気に入りのスポットは?

また今後どのような街へと変化していくことを期待しますか? -

住吉川には遊歩道があり、毎朝散歩しています。私が常々思うのは、日本一住みよい街じゃないかなということ。この地域は、30代・40代のファミリー層も高齢者も多いエリアです。だんじりを中心にみんなが協力してコミュニティを発展させて、古きものや歴史を知りながら、できるだけこの住みよい街が残ってほしいなと思っています。

東灘だんじりミュージアム

- DATE

- 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目2-17

- ☎︎

- 078-262-1111

- 営業時間/

- 10:00〜16:00

- 定休日/

- 火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日休館)、

年末年始